提 要

合理的实验模型永远是过程开发的主题。复杂反应的基本特征是反应过程中产生多种产物,而目标产物通常先于副产物出现,在后续过程中转换成价值很低甚至没有价值而成为负担的副产物。因此,需要研究每个特定过程的机制,设计出恰当的系统。

一个实验的实验模型通常可以有多种猜测,本文以烷氧基硅烷的直接合成为例,给出一种与现有实验模型不同的复杂气固催化过程的实验模型。

1. 前言

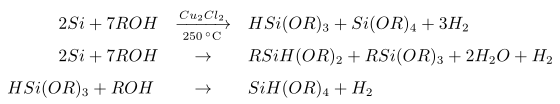

氯化氢、氯甲烷或某些简单醇与硅在催化剂存在条件下合成氯硅烷、甲基氯硅烷和烷氧基硅烷的反应,

在幸松民,王一璐《有机硅合成工艺及其应用》一书中有详细的综述。

在铜催化剂及高沸点有机介质存在的条件下,硅与一元醇 ROH (R为烷基)在高温下反应合成烷氧基硅烷,

和从氯硅烷出发醇解的工艺路线相比有工艺简单、几乎没有有害副产物、

没有氯气腐蚀设备的问题和成本低的特点而受到高度重视。

按照这个猜想提供的信息设计系统,只能是

全混反应模式。这一模式的典型实验结果是粗产物中甲醇三分之一,三甲氧基硅烷三分之一,四甲氧基硅烷等无用组分也有三分之一或更多。

硅与碳同族,为四价元素。类比推定,在硅与甲醇反应过程中,烷氧基硅烷至少有五种产物,

通式为 H

nSi(OR)

4-n(n=0,1,2,3,4) ,目的产物通常为 n=1,2。

因此,

醇与硅的反应过程不属简单反应,而是复杂反应,存在选择性问题。

我们首先作宏观分析,探讨实验模型。

2 醇与硅反应的热力学

首先要解决的问题是反应能否发生。热力学有基本的算法,

由标准状态下反应的吉普斯自由能变化值 Δ

rG

Θm,可以大体估计反应发生的可能性。

Δ

rG

Θm 由下式估计(详见《物理化学》及 CRC 化学手册):

ΔrGΘm(TΘ)=ΔrHΘm

-TΔrSΘm ------(2.1)

若化学反应是在标准压力 P

Θ 和标准温度T

Θ 下进行的,则

ΔrSΘm(TΘ)=∑νBSΘm(B,TΘ)

------(2.2)

压力为 P

Θ

所需要的基础热力学数据不能都找到,不能完成这些计算。因此只能用实验的方法来进行观察和分析。

上述系统运行得到了三甲氧基硅烷、四甲氧基硅烷等多种产物。粗产物中如果含有甲醇,即使在很低的温度下,贮存期间三甲氧基硅烷也会逐渐减少,而不期望的产物四甲氧基硅烷在逐渐增加。可以推断,

三甲氧基硅烷很活泼,不需要催化剂存在就能与甲醇发生反应变成四甲氧基硅烷。即,下一反应存在且不可逆,

HB(OR)3 + ROH ⟶ B(OR)4 + H2 ------(2.4)

简言之,

烷氧基硅烷上的氢可以被甲氧基取代,反过来则不行。

实践还发现,在蒸馏过程中,甲醇与三甲氧基硅烷共沸,提纯难度很大。

即使很少量的甲醇进入产品中,产品的贮存和应用就会产生很大的问题。

除发生上述副反应外,有些副反应产水,水又带来一系列副反应。

在反应过程中,水解反应使硅烷变成不溶不熔的产物堵塞系统。

在贮存过程中,使产品迅速变质。目前市场上产品质量保证期标定为 6 个月。

物化手册没有查到二甲氧基硅和一甲氧基硅的资料,可以猜想,

二甲氧基硅烷和一甲氧基硅烷,比三甲更加活泼,不能或很难单独存在。

这些产物是怎么产生的?热力学,动力学和统计学各有不同的说法。我们暂不讨论这些纯粹理论性的问题。

在宏观上,我们可以假设一甲、二甲和三甲都可以在反应的第一时间发生。

产生之后,只要其周围存在甲醇,就会以它们各自的速率继续反应,氢被甲氧基取代。

如果不加任何干预,不采取恰当措施,最终连三甲氧基硅也会变成四甲等不含氢键的产物。

这些转换的条件是

反应产物与原料醇频繁的返混,在返混过程中,含氢键较多的物质其氢键陆续被甲氧基取代。

因此,可以进一步推断,

全混流反应器不是这类反应的最佳选择。

参 考

- 幸松民,王一璐,《有机硅合成工艺及其应用》,化学工业出版社,北京,2002

- (苏)涅克拉索夫著,张青莲等译,《无机化学教程》,北京,高等教育出版社,1953

- 严宣申,王长富,《普通无机化学》,北京大学出版社,1987

- 陈甘棠 主编,《化学反应工程》,化学工业出版社,北京,1981

- 黄恩才 主编,《化学反应工程》,化学工业出版社,北京,1998

- 南京大学物理化学教研组等编 ,《物理化学》,人民教育出版社,北京,1961

- 傅献彩,沈文霞, 姚天扬, 《物理化学》,(第四版),人民教育出版社,北京,1990

- 周公度,《结构化学基础》,北京大学出版社,(1989)

- (美)Charles N.Satterfield 著, 庞礼译, 《实用多相催化》,北京大学出版社,1990

- HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS 82ND (2001-2002)

- 烷氧基硅烷的直接合成工艺, ZL 02113594.0 (2002)

- 胡华明,胡文斌,李凤仪 直接合成三烷氧基含氢硅烷反应器分析, 《化工中间体》,2006年5月号, (2006)

- 杨春晖,张 磊,李 季,杨 恺,葛士彬,胡成发,直接法合成三烷氧基硅烷的研究进展,《有机硅材料》Vol.24(1),(2010)

所需要的基础热力学数据不能都找到,不能完成这些计算。因此只能用实验的方法来进行观察和分析。

上述系统运行得到了三甲氧基硅烷、四甲氧基硅烷等多种产物。粗产物中如果含有甲醇,即使在很低的温度下,贮存期间三甲氧基硅烷也会逐渐减少,而不期望的产物四甲氧基硅烷在逐渐增加。可以推断,

三甲氧基硅烷很活泼,不需要催化剂存在就能与甲醇发生反应变成四甲氧基硅烷。即,下一反应存在且不可逆,

所需要的基础热力学数据不能都找到,不能完成这些计算。因此只能用实验的方法来进行观察和分析。

上述系统运行得到了三甲氧基硅烷、四甲氧基硅烷等多种产物。粗产物中如果含有甲醇,即使在很低的温度下,贮存期间三甲氧基硅烷也会逐渐减少,而不期望的产物四甲氧基硅烷在逐渐增加。可以推断,

三甲氧基硅烷很活泼,不需要催化剂存在就能与甲醇发生反应变成四甲氧基硅烷。即,下一反应存在且不可逆,