Von der Steuer zur Strafe – Warum die Vermögenssteuer nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat

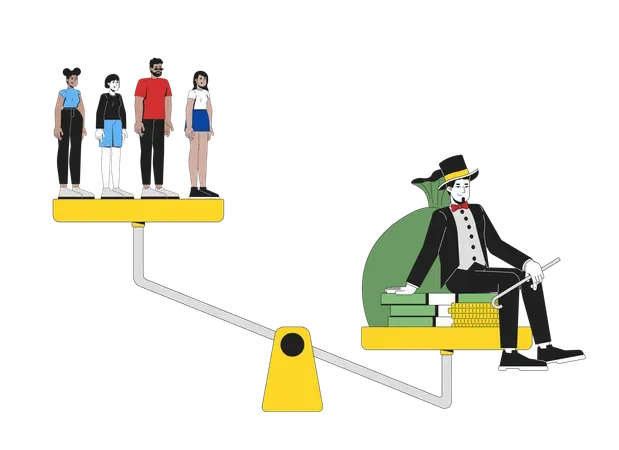

In der politischen Debatte um soziale Gerechtigkeit wird die Vermögenssteuer oft als notwendiges Instrument zur Umverteilung verkauft – ein Zeichen moralischer Größe in einer angeblich ungerechten Welt. Doch dieser moralische Lack platzt schnell ab, wenn man sich den Kern der Forderung nüchtern ansieht: Es handelt sich nicht um ein Finanzierungsinstrument, sondern um ein ideologisch motiviertes Strafsystem gegen Wohlstand und Eigentum. Der Staat erhebt hier keine Steuer – er spricht ein Misstrauensurteil gegen Erfolg.

Der ideologische Kern: Umverteilung als Tugend, Eigentum als Verdacht

Für die politische Linke ist Reichtum kein Ergebnis legitimer Anstrengung, sondern Ausdruck eines strukturellen Fehlers. Eigentum gilt nicht mehr als schützenswert, sondern als gesellschaftlich zu „korrigierender“ Zustand. Wer mehr hat, ist verdächtig. Wer etwas aufgebaut hat, muss zur Kasse gebeten werden – nicht, weil der Staat Geld braucht, sondern weil es politisch opportun erscheint, Gerechtigkeit durch Gleichmacherei zu ersetzen.

Die perfide Verschiebung: Von Leistung zu Bestrafung

Im Unterschied zur Einkommensteuer, die das laufende Erwerbseinkommen betrifft, greift die Vermögenssteuer auf bereits erarbeitetes, versteuertes und gespartes Eigentum zu. Sie ist damit eine Substanzsteuer – sie entnimmt etwas, ohne dass ein neuer Zufluss vorliegt. Dies ist keine gerechte Lastenverteilung, sondern eine gezielte Bestrafung von Sparsamkeit, Unternehmergeist und Eigenverantwortung. Wer investiert, wird bestraft. Wer verzehrt, bleibt verschont.

Die moralische Erpressung: Reichtum als Schuldvorwurf

Reiche gelten im linken Weltbild nicht als Leistungsträger, sondern als Profiteure eines angeblich ungerechten Systems. Diese moralische Umkehr erlaubt es, Leistungsdifferenzen nicht mehr zu erklären, sondern zu skandalisieren. Die Rhetorik der „Verteilungsgerechtigkeit“ ersetzt die Analyse. Doch in Wahrheit offenbart sich hier nur ein ressentimentgeladener Furor gegen alles, was sich dem staatlichen Zugriff zu entziehen versucht.

Die praktischen Folgen: Enteignung durch die Hintertür

Die Einführung einer Vermögenssteuer würde – wie in anderen Ländern erprobt – zu Kapitalflucht, Investitionshemmung und struktureller Unsicherheit führen. Frankreich hat sie abgeschafft, Spanien beklagt eine Aushöhlung des Mittelstands. Die Konsequenz ist keine Gerechtigkeit, sondern eine Verarmung der Zukunftsfähigkeit. Denn wo Eigentum entwertet wird, hört Innovation auf.

Der gefährliche Präzedenzfall: Wenn der Staat das Ersparte angreift

Die Legitimierung der Vermögenssteuer würde den Staat zu einem Akteur machen, der nicht mehr nur Leistungen besteuert, sondern Besitz selbst. Damit kippt die Balance zwischen Bürger und Regierung. Eigentum wäre dann nicht mehr das Ergebnis freiheitlicher Entfaltung, sondern eine staatlich geduldete Ausnahme – jederzeit widerrufbar.

Fazit: Gerechtigkeit ist nicht Gleichheit – sondern Freiheit, Leistung und Schutz des Eigentums

Eine gerechte Gesellschaft schützt das Eigentum ihrer Bürger, anstatt es unter moralischer Maskierung zu enteignen. Die Vermögenssteuer mag rhetorisch als Fortschritt erscheinen, in Wahrheit ist sie ein Rückfall in eine staatliche Bevormundungsgesellschaft, in der Erfolg verdächtig und Gleichheit erzwungen wird. Wer Gerechtigkeit will, muss die Freiheit verteidigen – nicht das Vermögen der anderen.

Verfasser: Jan-Philipp Vieth