HISTORY OF MEULABOH CITY covers the entire Johan Pahlawan sub-district, parts of Kaway XVI sub-district to Gampong Marek, and parts of Samatiga sub-district to Suak Timah and Meureubo sub-district, especially Meureubo settlement. The city of Meulaboh

Asal usul meulaboh dan kecamatan

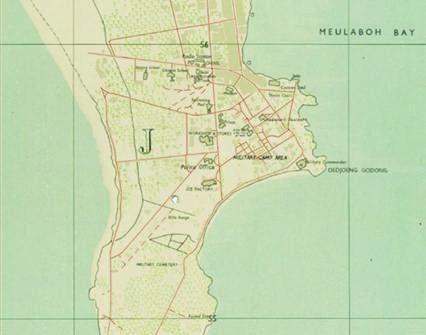

Peta Kota Meulaboh Tahun 1944 (Sumber KITLV)

“Kota Meulaboh Peut Sagoe Timang Bak Teungoh-teungoh Lapangan Bola Bineh Lapangan Kolam Lido”1

KOTA MEULABOH meliputi seluruh Kecamatan Johan Pahlawan, sebagian Kecamatan Kaway XVI sampai dengan Gampong Marek, dan sebagian Kecamatan Samatiga sampai ke Suak Timah dan Kecamatan Meureubo khususnya Kemukiman Meureubo. Kota Meulaboh sangat dikenal di Indonesia dan dunia internasional pasca gempa- tsunami pada 26 Desember 2004.

Dari mana asal kata Meulaboh??? Beberapa karya sebelumnya pernah menyinggung asal usul Meulaboh Meulaboh melalui cerita rakyat (folklore), atau tuponim yang menunjukkan nama suatu tempat. Namun belum diperoleh sumber primer yang mampu mengurai lahir dan eksistensi negeri yang disanjung “Meulaboh, Nalaboo, Labo atau Laboh” sebagai wilayah territorial pada periode kesultanan dan Kolonial Belanda di Aceh. Oleh karena itu, untuk mengenal wilayah-wilayah di lingkaran Kerajaan Aceh, maka harus mengenal lebih dalam peranan Kerajaan Aceh dalam menjalin wilayah-wilayah di sekitarnya ke dalam satu wadah Dar as-Salam. Karya Zainuddin (Zainduddin, n.d.) merupakan salah satu referensi yang banyak dirujuk di Aceh, walaupun sumber

yang diungkapkannya dari folklor atau tuponim. Menurutnya, asal mula kata Meulaboh dari ungkapan orang Minangkabau yang sebelumnya dinamai negeri Pasir Karam. Penggunaan istilah “Pasir Karam” diakibatkan wilayah tersebut pernah dilanda gempa dan tsunami tempo dulu sehingga daerah pesisir pantai karam akibat tsunami, dan terjadi migrasi penduduk dari pesisir pantai tersebut ke pedalaman. Kemudian, negeri itu dibangun kembali pada masa Sultan Alaiddin Riayat Syah IV Saidil Mukammil (1588-1604), dan pada masa Kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636) negeri itu ditambah pembangunannya. Lebih lanjut, daerah yang kaya hasil alamnya membutuhkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengolah kebun-kebun di sana, maka didatangkan orang-orang dari Pidie dan Aceh Besar disusul kemudian dengan kedatangan orang-orang Minangkabau yang lari dari negerinya akibat pecahnya perang Padri (1805-1836) disana. Perantau dari Minangkabau yang sampai di Teluk Pasir Karam itu sepakat untuk berlabuh dan menyebut “Disikolah kito berlaboh”, dalam bahasa Indonesia “disinilah kita berlabuh “ Zainuddin menambahkan, semenjak itulah negeri Pasir Karam dikenal dengan nama Meulaboh dari asal kata berlaboh. Menurut pendapat versi ini, semenjak itulah Negeri Pasir Karam lambat laun dikenal dengan nama Meulaboh yaitu dikait-kaitkan dengan kisah pendaratan pendatang dari Minangkabau tersebut. Padahal kata laboh berasal dari bahasa Aceh yang sudah lazim diucapkan oleh masyarakat Aceh sebagai kata kerja (verb) yang memiliki arti membuang, melemparkan, menjatuhkan, jatuh, turun, bergantung rendah.4 Sehingga kata laboh, laboo atau melaboh bukanlah kata baru dan asing di Aceh, juga bukan kata pinjaman dari suku kata lain yang disanding bersama dengan Bahasa Aceh.

Apabila peristiwa di atas menjadi referensi, maka terdapat beberapa “paradoks” dalam sejarah,sebab Kesultanan Aceh muncul di level Internasional setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511. Pada tahun-tahun berikutnya, Kesultanan Aceh mulai menunjukkan jati dirinya dari negeri- negeri lainnya dan semakin mencapai puncak kejayaan sebelum kembali tenggelam pasca Sultanah. Dan kata “laboh” sudah dikenal di masyarakat Melayu-Nusantara, jauh sebelum julukan itu diberikan oleh musafir Minangkabau akibat perang Padri Beberapa hasil penelitian terkini menemukan jalur bencana gempa-tsunami (Ie Beuna atau Smong) yang pernah terjadi di Aceh beberapa abad lalu dengan skala yang berbeda-beda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Meulaboh bukan hanya sekali dilanda tsunami.

Dalam sebuah laporan penelitian Coastal Progradation Patterns As A Potential Tool Inseismic Hazard Assessment5 menyimpulkan bahwa tsunami pernah terjadi beberapa kali di perairan Meulaboh (Aceh Barat) dengan perkiraan waktu antara tahun yang berbeda, sesuai dengan ditemukan deposit tanah bekas tsunami

Penelitian ilmiah dan lapangan tersebut semakin mendukung catatan-catatan gempa dalam manuskrip di Aceh, misalnya di bulan Sya’ban 1211 H (Februari 1797) gempa 8,4 SR di perairan Laut Hindia tepatnya Mentawai dan Padang menimbulkan tsunami melanda pesisir pantai barat Sumatera6. Di dalam catatan sampul manuskrip Tanoh Abee disebut “al-zalzalah as-syadidah at-tsaniyah” (gempa besar kedua kali), Kamis 9 Jumadil akhir 1248 H/3 November 1832 M.7 Lima tahun kemudian (September 1837) pada periode Sultan Muhammad Syah (1824-1838), Belanda mencatat kembali gempa yang terjadi di Aceh dan epicenter di perairan barat Aceh. Di Abad yang sama, pada tahun 1861 terjadi gempa tektonik di kota Singkil, menghancurkan infrastruktur Belanda yang dibangun tahun 1852.8 Demikian, bisa jadi, tahun inilah yang dimaksud Pasir Karam oleh Zainuddin karena terjadi gempa dan Smong berulang kali di perairan Aceh. Sumber-sumber asing menampilkan lebih banyak referensi dan beragam, baik diperoleh dari catatan perjalanan mereka di Aceh ataupun dari hasil penelitian ilmiah. Di kawasan teluk barat Aceh disebut-sebut dalam sumber- sumber Arab,Cina dan Eropa sebagai pusat perdagangan penting. Tempat ini banyak dikunjungi para pedagang dari Timur Tengah, Gujarat dan kawasan Asia tenggara. Salah satu pelabuhannya disebut Nalaboo, yang dimaksud Meulaboh.Catatan Meilink-Roelofsz menyatakan tahun 1526 M

Dalam perjalanan Augustin De Beaulieu tahun 1621 ke Aceh dan Sumatera disebutkan bahwa di antara pelabuhan- pelabuhan yang terdapat di bagian pantai barat Kerajaan Dalam perjalanan Augustin De Beaulieu tahun 1621 ke Aceh dan Sumatera disebutkan bahwa di antara pelabuhan- pelabuhan yang terdapat di bagian pantai barat Kerajaan yang dimaksud Meulaboh sudah eksis sejak (sebelum) abad ke-17 M.12

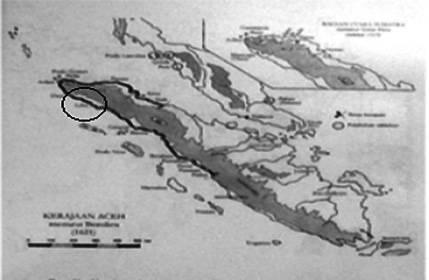

Labo menunjukkan wilayah pelabuhan di Meulaboh dalam catatan Kerajaan Aceh oleh Beaulieu (1621), dan juga Sume Oriental Tomé Pires (+1515).

Mengenai cerita dari Beaulieu yang memiliki beberapa persamaan dengan apa yang dapat kita dengar dari suatu kronik, yaitu kronik yang ditulis sesudah pemerintahan Mansur Syah. Cerita kronik tersebut, bahwa sesudah kemangkatan Sultan Zain al-Abidin pada tahun 1588 para pembesar negara memutuskan untuk memilih Sultan ‘Ala ad-din Riayat Syah atau disebut Sultan Sayyid al-Mukammil. Sumber-sumber lokal dalam aksara Arab-Jawi mengalami persoalan tersendiri, baik dari lafaz/harakat maupun bunyi (diftong), apalagi belum ada kaidah-kaidah baku dan tertentu dalam penulisan, sehingga belum ditemui lafaz yang diungkapkan sebelum abad ke-17 M. Persoalan tersebut kurangnya sumber yang sampai ke tangan kita hingga saat ini, padahal pejelajah (musafir) dan pendatang (pedagang), khususnya dari Jazirah Arab telah menetap di Aceh, khususnya di pantai Barat sejak periode Barus dan Pasai. Persoalan yang timbul lainnya adalah tuponim daerah- daerah yang berubah setiap periode sesuai dengan konteks kejadian pada saat itu. Fase perubahan tersebut dapat menimbulkan distorsi paradigma pandangan dari berbagai kalangan, sebab dalam beberapa catatan peneliti ditemui perbedaan nama daerah, salah satunya nama Analabu (Annalaboo). Beberapa kasus di Aceh, daerah-daerah yang “lenyap” akibat bencana alam, migrasi besar-besaran, atau kejahatan perang. Akibatnya, peristiwa, tempat, dan hal lain yang langka (unicus), terkadang tercatat dalam sejarah- dengan bentuk nama lain yang kurang familiar di generasi selanjutnya.

Peta Pelabuhan-pelabuhan di Aceh dan Sumatra di periode ke-18 dan awal 19 M.

Dapat disebut nama “Analabu” eksis sekitar abad ke-18an masehi, akan tetapi salah satu istilah ini kurang direkam dalam jejak perjalanan Meulaboh. Peta di atas menunjukkan pelabuhan-pelabuhan di wilayah pantai Barat Selatan, termasuk “Analabu” atau Meulaboh. Gambaran di atas juga menunjukkan bahwa pelabuhan di pantai Selatan lebih awal dan ramai dikunjungi yang memiliki asset kekayaan alam melimpah. Lem Kam Hing dalam penelitiannya menyebutkan bukan berarti Analabu (Meulaboh) tidak begitu dikenal, sebaliknya ia menjadi transit antara Kutaraja (Banda Aceh) menuju Barus, Singkil dan sekitarnya.13 Kata Analabu sesuai dengan apa yang terungkap dalam sketsa lukisan peta (manuskrip) yang digambar langsung dengan tangan Kapten Samuel Ashmore pada tahun 1821 yang kini dikoleksi New York Gallery mencatat bahwa nama tempat Meulaboh adalah Analabou.14 Menurut referensi arsip yang sama, James Horsburgh mengulang sketsa peta tersebut tahun 1822, meskipun telah diidentifikasi ada contoh yang masih tersimpan. Fakta bahwa peta tersebut dalam bahasa Perancis, atas asumsi kami punya bahwa Ashmore atau asistennya menyiapkan versi Perancis untuk seorang teman atau permintaan seseorang. Penyebutan Analabu atau Analabou di periode ke-18 masehi dalam beberapa kajian ditemukan perbedaan dengan periode sebelumnya, dimUsulebih awal menggunakan kata Labo seperti yang terungkap dalam catatan Beaulieu atau lainnya. Penelitian Dasgupta menyebut “the late conquest” of Iskandar Muda, Labo, Singkel, Barus, Batahan, Pasaman, Tiku, Pariaman, and Padang –all on the west coast Sumatra”. Sebelumnya, kesuksesan perluasan wilayah kerajaan tersebut telah diraih pada era Sultan ‘Alauddin al-Qahhar, yang mengikrarkan dirinya sebagai penguasa di Aceh, Barus, Pedir, Pasee, Daya, Batta (Batak), penguasa di darat dan dua samudra, dan wilayah Minangkabau. (Teuku Dadek dan Hermansyah dari berbagai sumber)

Ini Wajah Kota Mulaboh tahun 2004 setelah dilanda tsunami dan sebelum bernama Meulaboh daerah ini bernama Pasir Karam. Diperkirakan Meulaboh secara teratur berkisar 600 tahun sering di Landa tsunami.

Sumber Asal Usul Meulaboh dan Kecamatan

Sosial Dan Budaya Asal Usul Aceh Barat Teuku Dadek ,Dan kawan-kawan 2015

E-Paper Bersambung ke Asal Usul Kaway XVI…