我花十年,才读懂母亲那行字

《我花十年,才读懂母亲那行字》

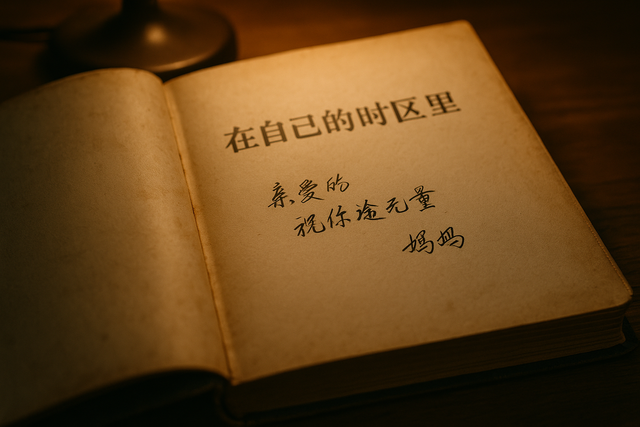

这是一个江南多雨的午后,和许多个寻常的午后一样,微潮的空气让人有些慵懒。我正在整理书架,手指拂过一本本书脊,直到触碰到一本边缘已经微微磨损的硬壳书——《在自己的时区里》。

我有多久没翻开它了?五年,还是十年?

掸去封面的薄尘,一股阳光和旧纸张混合的独特气息扑面而来,那是时间的味道。我习惯性地翻到扉页,那行早已刻在心里的字,再次映入眼帘。

字迹是母亲的,秀气又带着一丝恰到好处的力度,静静地躺在那里,仿佛从未被岁月打扰。

给我的孩子:

不必追赶别人的光,你自是自己的宇宙。

在你的时区里,慢慢走,沿途皆是风景。爱你的妈妈

二〇一四,夏

那一刻,我清楚地记得,我用十年,才真正读懂这短短的两行字。

十年前的那个夏天,和今天一样闷热。我即将离开家,去远方的城市读大学。整个屋子都堆满了我的行李,满载着一个少年对未来的所有想象和憧憬。

临行前一晚,将近午夜,我还在为塞不进箱子的耳机发愁。母亲没有敲门,端着一杯温牛奶悄悄走进来。她把牛奶放在桌上,没有催我睡觉,只是静静地看了一会儿我凌乱的行李,眼神里有不舍,也有对我即将展开新生活的欣慰。

“东西都收拾好了吗?” 她轻声问。

我头也没抬,正值叛逆期的我,有点不耐烦地应着:“嗯,差不多了。”

她没再多说,从身后拿出一本书,用布擦了擦封面,轻轻放在我桌上那片唯一干净的空地上。

就是这本《在自己的时区里》。

“这本给你。” 她说,“别总顾着玩手机。路上,或者到了学校,要是……要是想家了,就翻翻。”

那时的我,急着挣脱家庭的怀抱,去策马奔腾,去追赶我以为的“光”。母亲的这本书和这句赠言,在我看来,不过是临行前诸多叮咛中,最文艺的一句。我哪里懂得,“在自己的时区里”,是一位母亲对一个即将被卷入世界洪流的儿子,最温柔的守护。

后来的日子,这本书就一直躺在我的书架上。

我经历了大学的迷茫,经历过毕业后初入社会的磕磕绊绊,甚至经历过一次血本无归的创业失败。我曾在深夜痛哭,怀疑自己存在的价值;也曾在人生的十字路口,看着同龄人一个个意气风发,而自己却停滞不前,被焦虑和自我怀疑所吞噬。

我读了很多教人成功的书,学了很多“有用”的技能,却一次次被现实打得遍体鳞伤。

直到这个午后,我再次翻开这本书,指尖摩挲着那行熟悉的字,眼眶一热,喉头发紧。

我才恍然大悟。

原来,人生所有问题的答案,母亲早在十年前,就写给了我。

当我急着追赶,害怕被同龄人抛下时,她告诉我,“不必追赶别人的光”;当我在挫败中迷失,觉得自己一无是处时,她肯定我,“你就是自己的宇宙”;而当我为了一个不属于我的目标而疲于奔命时,她又在遥远的时空里,温柔地提醒我,“在你的时区里,慢慢走,沿途皆是风景”。

这十年,我一路追逐,一路丢失,跌跌撞撞。我以为我离家越来越远,其实,我从未走出过母亲为我设下的、那个名为“爱”的时区。

我终于读懂,母亲当年送我的,根本不是一本书。

是她希望我能拥有不被外界裹挟、按照自己节奏生活的内在力量;是她倾尽所有温柔,为我打包的一份人生勇气。

我小心翼翼地用软布擦去书上的浮尘,将它放在了书架最显眼的位置。窗外的雨不知何时停了,一缕阳光穿过云层,照了进来,温暖而明亮。

.png)