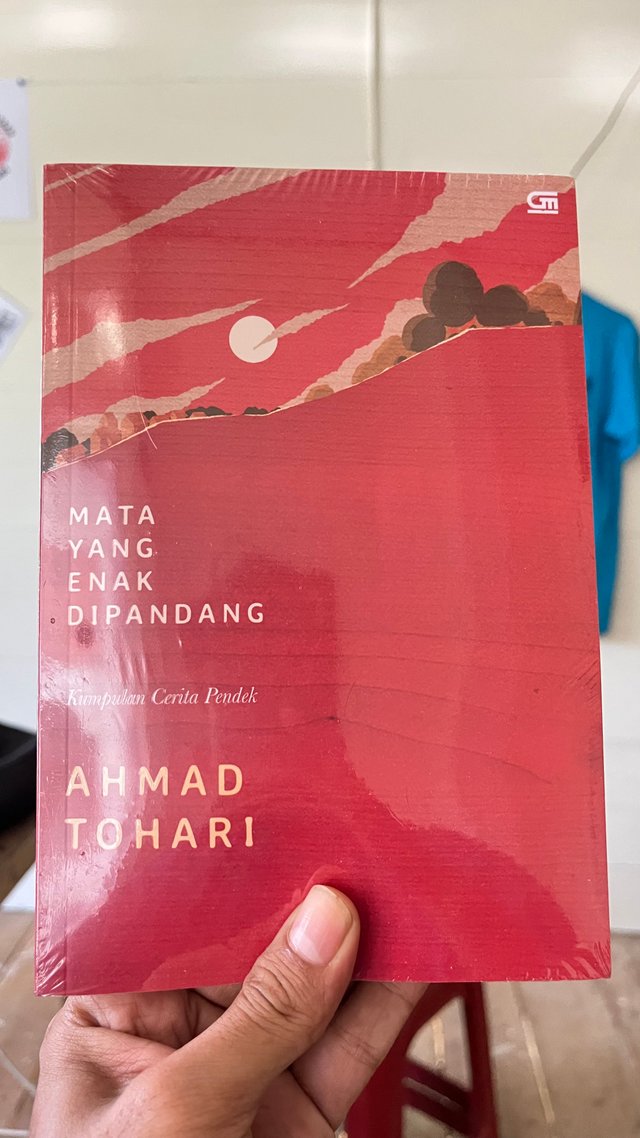

Mata yang Enak Dipandang: Menemukan Martabat di Wajah Jelata

Mata yang Enak Dipandang dan Kewajiban Menatap

Membaca Ahmad Tohari adalah membaca denyut manusia yang sering kita abaikan. Ia tidak sibuk dengan tokoh besar, melainkan dengan tubuh-tubuh letih yang duduk di emperan stasiun, lelaki renta yang kehilangan harga diri, perempuan kecil yang menanggung kerinduan pulang. Mata yang Enak Dipandang (2002) bukan sekadar kumpulan 15 cerita pendek, melainkan mosaik tentang bagaimana cara kita menatap sesama. Tohari seperti sedang menguji: apakah kita hanya punya mata untuk melihat keburukan, ataukah masih mampu memandang dengan kasih dan hormat?

Judulnya sendiri sudah provokatif. Apa artinya mata yang enak dipandang? Apakah mata yang indah secara fisik, ataukah mata yang jernih dalam memandang dunia? Cerita demi cerita mengajari kita bahwa yang dimaksud Tohari adalah yang kedua: mata yang tidak cepat menghina, mata yang sanggup mengubah “orang kecil” menjadi pusat penceritaan.

Manusia Jelata sebagai Pusat Dunia

Tohari menulis dengan kesetiaan pada mereka yang kerap disebut wong cilik. Dalam setiap cerpen, ada penggeseran pusat: yang biasanya menjadi pinggiran dalam berita atau obrolan, justru dijadikan tokoh utama. Kita mendapati pengemis, pedagang warung, paman aneh, atau buruh kecil. Di tangan penulis lain, mereka mungkin hanya figuran. Tetapi Tohari memberi mereka martabat.

Di sinilah kekuatan kumpulan ini: menghadirkan counter-narrative terhadap arus besar sastra yang sering sibuk dengan elit, intelektual, atau urbanitas. Kehidupan desa dan kota kecil Jawa menjadi ruang utama, tetapi bukan dalam romantisasi, melainkan sebagai ruang getir yang penuh kompromi, humor, sekaligus iman. Dengan itu, Tohari mengukuhkan posisinya sebagai sastrawan yang memandang dari bawah, bukan dari menara gading.

Humor, Iman, dan Getir yang Menyelamatkan

Meski tokoh-tokohnya hidup dalam keterbatasan, Tohari tidak menuliskan mereka sebagai objek belas kasihan. Justru ada humor tipis yang menyelamatkan. Humor itu bukan untuk menertawakan penderitaan, melainkan cara tokoh-tokoh kecil itu bertahan hidup. Mereka mengeluh sambil berkelakar, menangis sambil bercanda.

Di sela humor, ada iman yang lirih. Tokoh-tokoh Tohari sering berhubungan dengan religiusitas yang sederhana: doa pendek, kerinduan pulang, atau penyerahan nasib pada Tuhan. Bukan iman yang bising dengan simbol, melainkan iman yang menetes dalam percakapan sehari-hari. Inilah yang membuat kumpulan ini tidak terjebak dalam keputusasaan total.

Kombinasi humor dan iman ini melahirkan atmosfer khas: getir yang bisa ditertawakan, derita yang tetap menyisakan cahaya. Ahmad Tohari berhasil memperlihatkan bahwa bahkan di titik terendah, manusia masih punya martabat untuk dipertahankan.

Sastra sebagai Cermin Etis

Mata yang Enak Dipandang bukan sekadar karya sastra; ia adalah teguran moral. Cerpen-cerpen ini memaksa kita melihat bahwa kemiskinan bukan statistik, melainkan wajah yang hidup. Tohari membuat kita duduk bersama mereka, ikut lapar, ikut rindu, ikut tertawa getir. Dari situ, lahir pengalaman etis: membaca menjadi bentuk keterlibatan, bukan sekadar hiburan.

Sastra di tangan Tohari berfungsi sebagai cermin. Tetapi cermin ini tidak hanya memperlihatkan orang lain, melainkan juga diri kita sendiri. Ketika kita membaca, kita bertanya: apakah kita pernah merendahkan orang lain dengan tatapan kita? Apakah mata kita sudah menjadi mata yang enak dipandang?

Dengan cara itu, Tohari menunjukkan kekuatan sastra lebih besar daripada pidato moral atau doktrin politik. Bahasa sederhana yang ia pilih, tokoh jelata yang ia angkat, ternyata bisa lebih menggugah kesadaran daripada slogan-slogan megah.

Apakah Mata Kita Masih Enak Dipandang?

Pada akhirnya, Mata yang Enak Dipandang mengajarkan bahwa inti kemanusiaan terletak pada cara kita memandang. Kita boleh punya kekayaan, ilmu, atau jabatan; tetapi bila tatapan kita merendahkan sesama, maka kita kehilangan kemanusiaan itu sendiri.

Ahmad Tohari menutup cerpen-cerpennya dengan kesederhanaan, bukan dengan heroisme. Justru di situlah letak kekuatan: ia tidak menawarkan solusi instan, tetapi meninggalkan kita dengan pertanyaan yang menggantung. Apakah kita sanggup memandang dengan mata yang enak dipandang? Ataukah kita hanya melanjutkan tradisi tatapan yang menghina dan melukai?

Kumpulan ini, meski lahir dari kisah-kisah rakyat jelata di Jawa, tetap relevan di mana pun: di kota yang hiruk-pikuk, di desa yang sunyi, bahkan di dunia digital yang semakin dingin. Karena pertanyaan itu universal: apakah mata kita masih jernih? Apakah mata kita masih mampu memandang dengan kasih?

Esai ini hanyalah sebuah undangan untuk kembali membuka buku itu, kembali duduk di emperan stasiun bersama para tokoh Tohari, kembali belajar menatap. Karena pada akhirnya, yang diuji bukanlah mereka, melainkan kita sendiri. Dan mungkin, setelah menutup buku ini, kita tidak benar-benar menutup apa pun. Sebab cerita-cerita Tohari tidak berhenti di halaman terakhir; mereka terus hidup di pasar, di masjid, di warung kopi, di sudut kota dan desa yang masih menyimpan kejujuran. Mereka hidup di mata-mata orang yang masih menunggu untuk dipandang dengan hormat.

Tohari tidak sedang menulis tentang mereka—ia menulis bersama mereka. Dalam keheningan kata-katanya, kita seperti mendengar bisikan lembut: bahwa setiap manusia adalah cermin bagi yang lain, dan hanya ketika kita berani menatap dengan jujur, mata kita baru benar-benar enak dipandang.

terima kasih banyak untuk Kak Pipit yang telah menghadiahi saya Kumpulan Cerpen ini