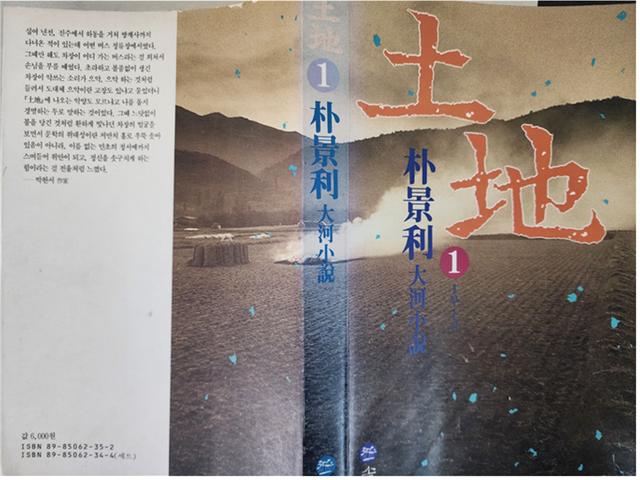

소설에 깃든 詩 - 박경리/ 토지 48.

박경리 선생님의 토지를 읽다보면 그 방대함과 등장인물들이 태생적이라할

가난과 한에서 벗어나려 할수록 조여들던 질곡과 아침이슬처럼 사라지던

영화와 권세의 덧없음이 씨실과 날실처럼 서로의 삶을 교차하고 드나들면서

강물처럼 흘러 물살이 나를 휘감았다.

오래 전에 삼국지를 세 번만 읽으면 세상사에 막힘이 없다고 했다.

그런데 최근에 또 그와 비슷한 말을 들었다. 토지를 세 번만 정독하면

이루지 못할 일이 없다고 한다.

우리 문학의 금자탑이라 할 토지를 다시 읽기 시작했다.

그리고 보석처럼 빛나는 문장을 발견하게 되는 행운이 찾아온다.

곰방대를 털어서 헐리춤에 꽂고 일어선 용이는 해를 가늠하듯 하늘을 한 번 쳐다보고 나서 들판에 매둔 소를 찾아나간다.

용이는 주질러앉은 채 아까처럼 버드나무가 우뚝우뚝 서 있는 쪽을 멍하니 바라본다. 풀지게를 지고 용이 앞을 지나가는 영팔은 곁눈으로 퀭하니 뚫린 것같이 허무한 용이의 눈을 본다.

치마끈 하나면 그만이라는 것은 목을 매고 죽겠다는 으름장이다. 임이네가 침소봉대해서 한 말을 곧이들은 강청댁은 정말 마을을 쪽겨날 것이라 생각한 것 같다. 풀이 죽어 있었다.

- 토지 제2편 추적과 음모 13장, 꿈 중에서-

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.